唯一の相続人となる甥と疎遠状態の花子さんは、自宅の行く末を案じ、隣人(個人)か隣りの会社(法人)への遺贈を考え遺言書を作成しました。しかし、遺贈には税金や手続き上の注意が必要です。

❶【個人へ遺贈した場合】

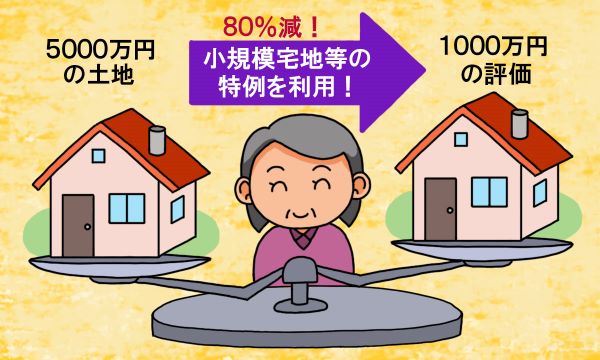

花子さんの死後、家(4,000万円)を遺贈された隣人には税務署から「お尋ね」が来ました。遺産が基礎控除額3,600万円を超えていたためです。隣人は相続人ではないため、相続税が2割加算。さらに、「特定遺贈」(特定の財産を指定して遺贈)だったため不動産取得税もかかりました。

<ポイント>

●遺贈を受けた個人は相続人でなくても、遺産総額が基礎控除額を超えれば相続税の対象。

●配偶者、親、子、代襲相続人の孫以外が受遺者の場合、相続税は2割加算。

●「特定遺贈」には不動産取得税がかかる。「包括遺贈」(「遺産の全て(あるいは2分の1など)遺贈する」)はかからない。

❷【法人へ遺贈した場合】

隣りの会社が遺贈された場合、受贈益に法人税が発生します。また、花子さんが2,000万円で購入した自宅を時価4,000万円で遺贈したため、差額2,000万円が「みなし譲渡所得」とみなされ、譲渡所得税が課税されました。この税金は、死亡している花子さんの代わりに法定相続人である甥が支払う義務を負いました。

<ポイント>

●営利法人への遺贈は法人税が発生。公益法人への課税は原則なし。

●法人格のない団体への遺贈は相続税の対象となる場合も。

●法人や団体に不動産などを遺贈して含み益がある場合、「みなし譲渡所得税」が課税され、これは遺贈者の相続人が負担。

【遺贈・遺贈寄付のトラブル回避策】

近年、親族関係の希薄化で遺贈を選ぶ人が増えています。トラブルを避けるためには以下の点に注意が必要です。

◆不動産などは事前に現金化してから遺贈する。

◆どの財産を誰にどれだけ贈るかを遺言で明確にする(特定遺贈か包括遺贈か)。

◆遺贈先に受け取りの意思があるかを確認する。

◆公正証書遺言を作成し、遺言執行者を指定する。

◆相続税がかかりそうな場合は、納税も考慮する。

◆法定相続人がいる場合は、遺留分に配慮する。

遺贈や遺贈寄付を検討されている方は、その後にかかる税金のことも考慮した対策が必要です。