老齢基礎年金・老齢厚生年金は、65歳以降75歳までの間で繰り下げると、1ヶ月につき0.7%ずつ、最大84%受給額が増額されます。増額された年金額は生涯続きますが、繰り下げ待機中に亡くなった場合、遺族が受け取る「未支給年金」には大きな注意点があります。

1. 繰り下げ増額分は受け取れない

繰り下げ待機中に本人が亡くなった場合、遺族は未支給年金を受け取れますが、計算の基礎となるのは、本人が65歳時点で受け取れるはずだった年金額です。つまり、繰り下げによって得られるはずだった増額分(最大84%)は、一切受け取ることができません。遺族が受け取る未支給年金は、65歳時点の年金額を基に、亡くなるまでの期間分を一時金としてまとめて受け取る形になります。

2. 未支給年金にも「5年の時効」がある

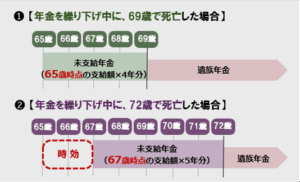

未支給年金を受け取る権利には、5年の時効があります。長期の繰り下げ待機中に亡くなると、この時効により、遺族ですら受け取れない年金が発生する可能性があります。

例えば、年金を75歳まで繰り下げ待機中の人が72歳で亡くなった場合、67歳時点の支給額が5年分、一括で支払われることになります。65歳から67歳の2年分は時効が成立し、未支給年金として請求することができません。

3.受給開始後に亡くなると、待機期間の年金は一切支払われない

年金の繰り下げ待機を終え、実際に増額された年金を受け取り始めてから本人が亡くなった場合、遺族が請求できる未支給年金は、「死亡月の年金の一部(偶数月の振込前の期間)」など、1~2ヶ月分となります。繰り下げ待機期間(65歳から受給開始まで)の年金は一切支払われません。

まとめ:検討のポイント

長生きするほど年金繰り下げのメリットは大きいですが、待機中に亡くなると、増額分の利益は失われ、長期繰り下げでは未支給年金にも時効が発生します。こうしたリスクも踏まえ、ご自身の健康状態や資産状況を考慮して、繰り下げ時期を慎重に検討することが重要です。