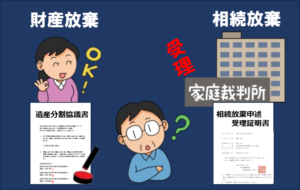

故人が亡くなり、財産を相続したくない場合、「相続放棄」と「財産放棄」という2つの方法があります。この2つはよく間違えられますが、法的な効力や手続きには大きな違いがあるため、注意が必要です。

まず、「相続放棄」。

こちらは、自身が相続人になったことを知った日から3ヶ月以内に、故人(被相続人)の最後の住所地を管轄する家庭裁判所で手続きをする必要があります。家庭裁判所で受理されることで、プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含め、一切の相続する権利を放棄することができます。

次に、「財産放棄」。

こちらは、遺産分割協議の場で「私は財産を受け取りません」と意思表示をするものです。しかし、相続人としての地位は残るため、後から故人の借金が見つかった場合でも、債権者に対して「財産を放棄したから払わない」と主張することはできません。結果として、借金を背負う可能性が残ってしまいます。

亡き長嶋茂雄さんのご長男である一茂さんが、お父様の生前に「相続放棄をしている」と発言しておられました。これは法的な「相続放棄」ではなく、「財産には関与しない」というご自身の意思表示だったと考えられます。

家庭裁判所が生前に「相続放棄」を受理すること自体がありません。また、「兄弟から、親の相続放棄をするようにと念書を書かされた」というケースがありましたが、生前に口頭や念書で約束をしても、法的効力が発生しません。

財産を放棄したいと考える際は、この「相続放棄」と「財産放棄」の決定的な違いをしっかりと理解し、後悔のない選択をすることが大切です。