保険の契約者が認知症などで判断能力を失うと、家族でも預金の引き出しや保険の請求・契約変更などが原則できなくなります。

例えば、契約者・被保険者がお母様、受取人が長男の死亡保険がある場合、お母様の施設費用が必要になっても、長男が保険金を請求・解約するのは困難です。保険金の支払事由(被保険者の死亡)が発生していないからです。

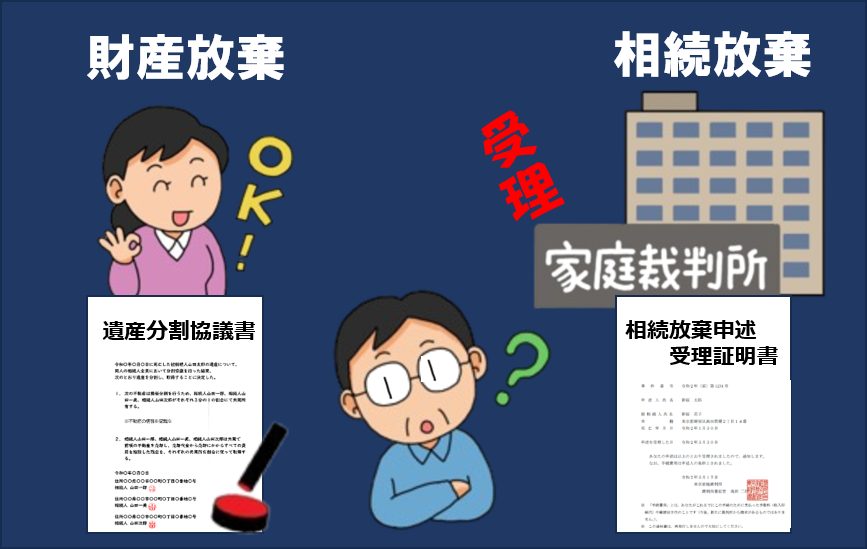

現状では、家庭裁判所に成年後見人の申立てをするしかありません。成年後見人が選任されると、原則としてお母様が亡くなるまで、月々2~5万円の報酬を払い続けることになります。

しかし、契約者本人が判断能力のあるうちに、以下の3つの制度を保険に付帯することで、家族による手続きのサポートが可能になります。

❶ 家族情報登録制度・・・家族が契約内容の照会や書類送付ができて、緊急連絡先としても機能します

❷ 指定代理請求制度・・・被保険者(=受取人)が請求できない場合に、代理で保険金・給付金を請求できます。契約者が被保険者の同意を得て指定します

❸ 保険契約者代理制度・・・契約者が意思表示困難な場合に、代理で契約内容の変更や契約者貸付を利用できます

※保険契約の権利義務に関わる「契約者の名義変更」「受取人の変更」「死亡保険金の解約」などは、原則として代理人にはできません。

これらの制度は、保険に無料で付加できる場合がほとんどですが、任意のため見落とされがちです。

例えば、お母様の介護保険で長男が「指定代理請求人」になっていれば、認知症のお母様に代わって介護保険金を請求できます。また、お母様の死亡保険で長男が「保険契約者代理人」になっていれば、施設入居資金として保険契約者貸付制度を利用できるかもしれません。

ただし、保険会社や商品によっては、これらの制度が提供されていない場合や、登録できる家族の範囲、利用できるサービス内容が異なる場合がありますので、まずは現在加入されている保険会社に確認することが大切です。

保険はいざという時のために契約するものですが、いざその時が来たときに手続きができず困ってしまう・・・ということがないようにしましょう。